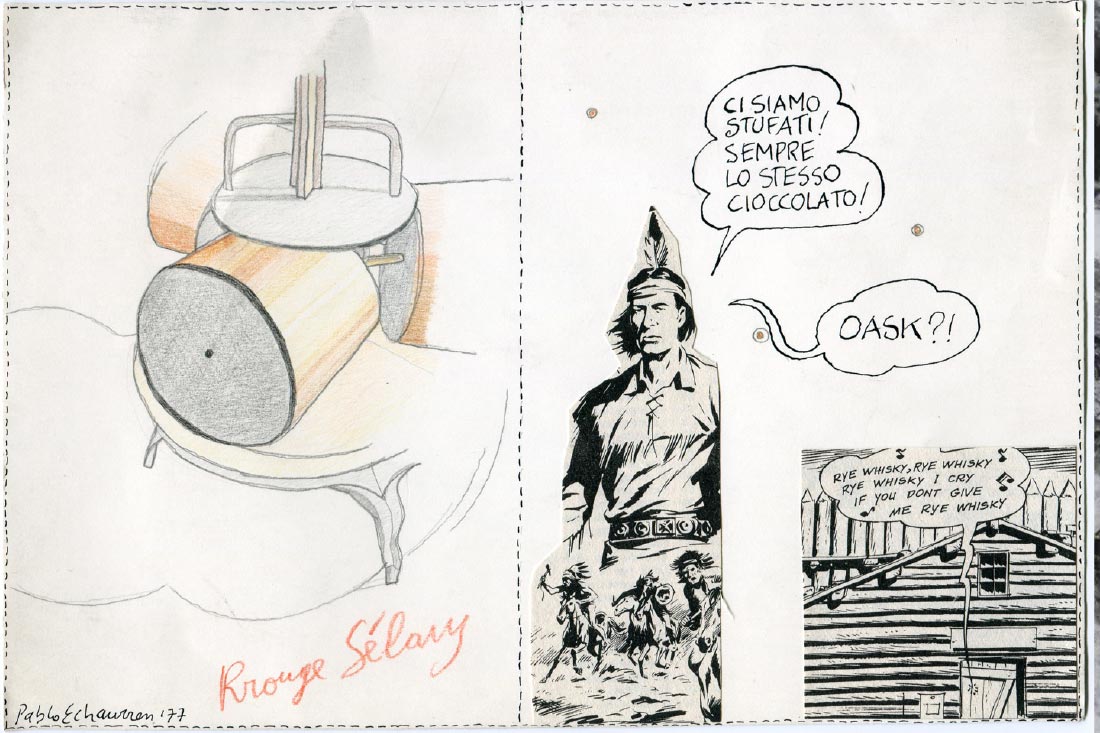

Pablo Echaurren, Ci siamo stufati! Sempre lo stesso cioccolato! 1977, tecnica mista su carta, 16 x 24 cm

Pablo Echaurren

Duchamp anticapitalista.

È del tutto evidente che nell’invenzione (o dovremmo dire nella scoperta?) del readymade vi sia una forte componente di critica alla merce, sia alla merce in sé quanto alla merce artistica, alla mercificazione del lavoro artistico.

Altrettanto chiaro è che la critica all’alienazione umana, insita nel concetto di merce, si porta appresso una critica all’alienazione dell’artista che crede di realizzare se stesso come produttore e imprenditore, finendo per essere fagocitato dalle regole del mercato.

Contro questa condizione di sottomissione alla dittatura del denaro Duchamp ha “lavorato” intensamente, cocciutamente, sottraendosi al lavoro, rifuggendo ogni compromesso con le leggi della produttività e della visibilità. Limitando la propria partecipazione agli utili, agli interessi e ai successi a cui molti suoi colleghi e sodali andavano incontro.

Per Duchamp l’astinenza fu dunque una forma concreta di resistenza.

Partiamo dunque dal readymade: l’oggetto quotidiano, sradicato dalla sua funzione “naturale” e “umana”, estrapolato dal contesto sociale dei rapporti economici, diventa qualcosa di alieno (ma non più alienato), la sua astrattezza non è quella del valore di scambio secco ma è l’alterità tipica del manufatto proveniente da un altro mondo, un mondo parallelo, esente dai giudizi e dalle misurazioni correnti.

Cercando di semplificare, potremmo dire che il readymade introduce una confusione totale tra valore d’uso e valore di scambio. Il valore d’uso scompare riconvertendosi in un dispositivo artistico (antiestetico e non commerciale) mentre quello di scambio mostra la propria inconsistenza (chi all’epoca si sarebbe comprato la ruota di bicicletta o l’orinatoio che infatti andarono perduti?). L’artista conferisce un nuovo valore d’uso, un uso imprevisto, ad un oggetto che ha volutamente decontestualizzato privandolo di ogni residua possibilità di essere concretamente utilizzato e relegandolo ad un impiego artistico sui generis che non trova facile e immediata comprensione. Un impiego che, col tempo, rischia comunque, malgrado gli inequivocabili intenti dell’autore, di scivolare nel feticcio (e nel deprecato valore di scambio). Qui si gioca la partita se il readymade sia replicabile (reperibile in copia nel più vicino ferramenta) o se debba essere venerato come unicum, come originale. Duchamp ha optato per la replica, il mercato, anche se particolarmente ostacolato dalla mancanza di opere a cui aggrapparsi, ha santificato pure la replica recuperando a proprio favore ogni conflitto implicito nella scelta operata dall’artista.

Il lascito di Duchamp non è dunque un patrimonio di opere da battere in asta in un gioco al rialzo sempre più spinto, non è un tot di capolavori da spartirsi tra collezionisti e musei di tutto il mondo per soddisfare le richieste di un mercato sempre più globalizzato.

Niente di tutto questo, ciò che Duchamp ci lascia è un capitale immateriale di cui, innegabilmente, fa parte il messaggio a ribellarsi allo “stato presente delle cose” all’interno del sistema dell’arte, a reagire attivamente, concretamente, contro quella che possiamo tranquillamente definire “Wall Street Art”, un’arte sensibile più alla borsa che alla vita.

Un’arte devota al Corpus Christie’s e al Corpus Sotheby’s.

Svincolatosi dal Papato, dal Principe e dal Partito, l’artista si è sentito finalmente libero, emancipato, affrancato da ogni servitù mentre è finito incapsulato nelle logiche e nelle strategie di un capitalismo che ha fatto dell’arte una merce tra le merci, lo scenario ideale della finanza senza volto.

Se volessimo mettere in fila le innumerevoli dichiarazioni contro il mercato e l’artista “fordizzato”, che sforna opere e mostre come fosse inchiodato alla catena di montaggio, ricaveremmo il ritratto di un Duchamp fortemente impegnato nella lotta contro le ingerenze del capitale in campo artistico. Un Duchamp antagonista, contestatore, hippy. Addirittura un Duchamp “comunista”, perché no?

“È il diavolo per i borghesi… la luce in fondo al tunnel per gli altri”, così il personaggio di Patricia (alias Beatrice Wood) ce lo descrive nel breve romanzo che rievoca i primi passi di Duchamp-Victor a New York (Henry-Pierre Roché, Victor, Milano, Skira editore, 2018).

Se oggi un artista contemporaneo dicesse ciò che lui ci ha trasmesso attraverso atti concreti e interviste passerebbe per un retrogrado, per un frustrato, per un emarginato invidioso delle fortune altrui. Ma essendo Duchamp, l’artista più adorato e imitato al mondo, l’artista più seminale, nessuno osa contraddirlo o smentirlo. Ci si limita a considerare il suo anticapitalismo come una forma di dandismo esasperato. Un vezzo.

Invece in Duchamp spicca un’anima anti economica che discende tanto dal disprezzo per l’industrializzazione forzata quanto dal pensiero alto medievale secondo cui il denaro era simbolicamente rappresentato da una borsa legata al collo del ricco per trascinarlo con sé giù all’inferno. Quella stessa borsa è oggi appesa anche al collo dell’artista che non riesce a liberarsene.

Che non fa niente per liberarsene.

La corsa al lusso sfrenato avvertito come degenerazione (e che altro sono le quotazioni paradossali raggiunte dall’arte contemporanea?), l’assimilazione della pecunia con la pietra, ovvero con qualcosa di amorfo e privo di qualsiasi fascino, è tipica della concezione pre-moderna secondo cui il denaro è un fatto marginale se non esiziale al fare, mentre la dignità del lavoro è superiore a qualunque ipotesi di renderlo redditizio. Una concezione comune a Pound, Céline e ripresa anche da Charles Péguy che dice parlando di sua madre impagliatrice:

“Ho veduto, durante la mia infanzia, impagliare seggiole con lo stesso identico spirito, e col medesimo cuore, con i quali quel popolo aveva scolpito le proprie cattedrali. (…) Un tempo gli operai non erano servi. Lavoravano. Coltivavano un onore, assoluto, come si addice a un onore. La gamba di una sedia doveva essere ben fatta. Era naturale, era inteso. Era un primato. Non occorreva che fosse ben fatta per il salario, o in modo proporzionale al salario. Non doveva essere ben fatta per il padrone, né per gli intenditori, né per i clienti del padrone. Doveva essere ben fatta di per sé, in sé, nella sua stessa natura. Una tradizione venuta, risalita dal profondo della razza, una storia, un assoluto, un onore esigevano che quella gamba di sedia fosse ben fatta. E ogni parte della sedia fosse ben fatta. E ogni parte della sedia che non si vedeva era lavorata con la medesima perfezione delle parti che si vedevano. Secondo lo stesso principio delle cattedrali.”(Charles Péguy, Il denaro, Roma, Edizioni lavoro, 1990).

Un testo, questo, pubblicato nel 1913, lo stesso anno in cui Duchamp realizza la sua Macinatrice di cioccolato inaspettatamente poggiata su un piede stile Luigi XIV.

Duchamp manifesta un approccio assai simile (per non dire identico) nei confronti del lavoro artistico, un approccio basato sulle categorie di perseveranza, abnegazione, semplicità, abilità, intensità, precisione. E indifferenza a qualunque tipo di riscontro o di altrui ricompensa, tutte cose che invece trova immediatamente nel “fare”, nel “fare bene”. Il progetto, il concetto, si risolvono perfettamente in questo lavorare con passione, con attenzione, nel risolvere un problema dato. Nella sfida con se stesso.

Ma le motivazioni che inducono a trovare soddisfazione nella propria attività sono vanificate dalla concorrenza e dalla competitività tipiche degli imperativi categorici dello sviluppo industriale, come ben evidenzia Richard Sennett nel saggio L’uomo artigiano (Milano, Feltrinelli, 2012).

Se da un lato la svalorizzazione incalzante della manodopera, il fordismo in fabbrica, trova una conferma ironica nel readymade (la catena di montaggio viene introdotta nel 1913 proprio come l’uso del termine readymade da parte di Duchamp), dall’altro lato la soppressione del “mestiere” perseguita dal taylorismo e dall’industria sempre più meccanizzata, viene negata dal lavoro puntuale, testardo, “tecnico”, che Duchamp utilizza per realizzare le sue opere in genere (da quelle ottiche, ai singoli componenti della grande “macchina celibe”). Il punto di vista sul lavoro appare decisamente centrale.

In Duchamp la questione economica è dunque cruciale e si manifesta attraverso diverse prese di posizione esistenziali: “lavorare poco” (per non farsi fagocitare), privilegiare la vita (“respirare”), sottrarsi alla gara per il successo, praticare un’economia del dono (effettivamente non ha mai venduto niente), rifiutarsi di ripetersi e creare così uno stile riconoscibile e commerciabile.

Il pericolo per l’artista è quello di volersi imporre in quanto brand, ovvero inseguire il miraggio di convertire il proprio segno in marchio di fabbrica, in veicolo commerciale, evidentemente considerato da Duchamp un cedimento all’ego e ai meccanismi di competizione dominanti.

Tutto il suo operare si è dunque svolto all’insegna di una costante sottrazione. Nell’indicazione a superare questa dannazione odierna per cui il valore è rappresentato dal prezzo (e non, eventualmente, viceversa).

Lo stesso readymade, che lascia ampi spazi di non collaborazione al sistema permettendo una lunga serie di alternative concrete (come liberarsi dell’ossessione del pezzo unico e confondere le idee agli investitori), è infatti inefficace se non viene accompagnato da un atteggiamento altrettanto radicale nei confronti del mercato. Rischia cioè di trasformarsi in uno sterile totem, in un fattore puramente estetico o antiestetico.

“Il grande artista di domani dovrà entrare in clandestinità. Se avrà fortuna sarà riconosciuto dopo la sua morte, ma potrebbe anche passare inosservato. Entrare in clandestinità significa non essere tenuto a interagire in termini monetari con la società. Egli non dovrà accettare l’integrazione (…). Oggi un artista può essere un genio, ma se si lascia viziare o contaminare dal fiume di denaro che gli gira intorno il suo genio si scioglierà fino a diventare zero” (Calvin Tomkins, Marcel Duchamp. The afternoon interviews, New York, Badlands Unlimited, 2013).

Ma gli anatemi scagliati da Duchamp contro lavoro coatto, produttività, concorrenza e danaro, sono davvero tanti. Tanti da risultare quasi ripetitivi, ossessivi. La lunga conversazione con Pierre Cabanne inizia proprio con questa affermazione: “Mi auguro che giunga il giorno in cui si potrà vivere senza essere costretti a lavorare”. Questo rifiuto del lavoro che, come abbiamo detto, deriva dalla percezione che di esso si aveva in ambito medievale, inteso cioè in chiave penitenziale e come conseguenza del peccato originale, si combina perfettamente con la critica dello sfruttamento da parte del capitale (così come l’operaismo va inteso proprio come superamento del lavoro salariato e dunque della condizione operaia e non come un’apologia della classe operaia in quanto tale).

È un tema costante. Un tema che tiene insieme passato presente e futuro in una ripulsa costante della mercificazione vissuta come mortificazione della libertà creativa e creatrice.

Ancora nell’intervista a Mike Wallace del 12 dicembre del 1960 (“Étant donné”, n.1, 1999) batte insistentemente sul tasto affermando che l’arte è ormai una roba “da Wall Street”, che il valore che le viene attribuito è “artificiale”, che c’è odore di “truffa” nelle valutazioni di opere alla moda destinate a perdere di prezzo con il passare del tempo, che il mondo dell’arte è un vero e proprio “racket”. E rimarcando il fatto che,per fortuna, “ci sono giovani artisti che NON mescolano il denaro all’estetica” rende evidente che l’andazzo generale sia ben altro ma che può ancora esserci un margine di salvezza per una idealità con compromessa. Un margine affidato alle nuove generazioni, per l’appunto.

In tutte queste affermazioni troviamo un parallelo e un antecedente in un testo degli anni Venti del grande teorico dell’avanguardia cecoslovacca Karel Teige:

“Il successo commerciale dell’avanguardia ha talora anche un effetto di depravazione e corruzione sui singoli artisti d’avanguardia (…) sul mercato dell’arte non sono in vendita soltanto i quadri, ma anche gli artisti”. (Karel Teige, Il mercato dell’arte, Torino, Einaudi, 1973).

L’attualità ci dice invece che la peggiore vergogna per l’artista d’oggi non sta più nel “vendersi” quanto nel rimanere “invenduto”.

Come uno schiavo che accetti di buon grado le catene e cerchi un padrone sempre più potente ed esigente da servire.

Un padrone immateriale, azionario, finanziario, a cui dipingere il miglior fondale per recitare nello spettacolo finale.

Faccio un lungo salto indietro. Nel 1977, noi ci avevamo provato, avevamo esortato il movimento, all’interno del quale ci trovavamo ad operare in quanto Indiani Metropolitani, ad usare Duchamp come uno strumento politico, a servirsi di Duchamp come d’un datzebao su cui rimodulare, rimodellare le nostre parole d’ordine e di disordine:

“U/siamo tutti Duchamp” fu per un istante lo slogan.

Pensavamo che il clima fosse proficuo per sancire la morte dell’arte realizzandola nella vita quotidiana.

Rileggevamo gli Stoppages étalon come una possibile “linea di condotta” patafisica, il Grande Vetro ci appariva come la mappa per scalare quel desiderio che avrebbe scardinato il Potere, consideravamo il movimento stesso come un flusso, come uno “sboccio”, e le “macchine celibi” la nostra forma ideale di aggregazione. Vedevamo nell’ozio praticato da Duchamp la conferma che il Diritto alla pigrizia di Paul Lafargue (1883) sarebbe stato il nuovo breviario per professare un marxismo dal volto anartistico.

Tutto il suo lessico ci invitava ad un nuovo linguaggio, ad adottare i suoi giochi di parole come cifrario, era la scoperta della “Stele di Rrosetta Sélavy”.

Chiedevamo al movimento (e agli artisti che avessero voluto riconoscersi in esso) di rileggere Duchamp in chiave squisitamente politica (“aux mots exquis”), neosituazionista, di detournarlo e piegarlo alle istanze “rivoluzionarie” di una realtà in bilico tra violenza e tenerezza.

“L’autre moitié du Mar/ciel”, l’altra metà del cielo, l’altra metà di Marcel, la sua faccia meno considerata, quella oscurata dalla storia dell’arte addomesticata. La sua faccia politica ci appariva in tutto il suo splendore enigmatico ed enig/mistico.

Il 1917 era stato l’anno della rivoluzione russa ma anche quello dell’esposizione clandestina dell’orinatoio-Fountain, era stato l’anno di Lenin e di Richard Mutt. E noi propendevamo per R. Mutt e per un deciso radicale “coMUTTismo”.

Anche se le tentazioni autoritarie stavano prendendo il sopravvento, gridavamo: “Caviale e Duchampagne!”, “Créativité à tous les étages!”.

Ovviamente siamo rimasti inascoltati. Non poteva essere diversamente.

Ma oggi questi temi circolano un po’ ovunque, sono patrimonio comune (con un pizzico d’ironia potremmo dire “patrimonio dell’umanità”) anche se resi inefficaci dalla cornice del sistema in cui vengono “trattati” al pari delle scorie tossiche. Si tratta solo di dargli una bella ossigenata e riportarli in strada.

Sono convinto che l’arte (la provocazione anche) vada fatta uscire allo scoperto, condotta al di fuori delle strutture ad essa dedicate. Altrimenti è una bufala, una bagatella, una cosuccia in famiglia. Come giocare con le carte truccate in una bisca di amici, come tirare la palla nella propria porta invece che in quella dell’avversario.

Che ci vuole a fare il punto tra soci in affari, tra sodali, tra compari?

Bisogna uscire allo scoperto, mettersi alla prova su terreni accidentati, attraversare campi minati.

Céline diceva che per essere credibili bisogna mettere la pelle, la propria pellaccia, sul tavolo, rischiare in solido.

Non c’è altro modo di testare il proprio operato, di capire se ha un senso continuare. L’altra strada, quella del sistema, delle aree riservate, degli spazi dedicati, delle gallerie private o pubbliche e dei musei, è una corsia preferenziale dove vigono regole manipolate già in partenza, adattate su misura.

Stabiliscono chi vada promosso e chi bocciato in base a certi gusti personali o il cui unico criterio riconoscibile è il paraocchi e le tendenze della moda. E Leopardi c’insegna che Moda e Morte sono facce della stessa medaglia.

Oggi più che mai, il messaggio politico e morale (mai dogmatico e mai moralista) di Duchamp indica una possibile via d’uscita dalla spirale economica in cui il mondo dell’arte viene stritolato e banalizzato. Nella sua “poetica”, nella sua pratica di sottrazione, è contenuta una potente carica sovversiva e rivoluzionaria che ancora non ha trovato il giusto sfogo, l’effettiva realizzazione. A questa realizzazione noi dobbiamo, possiamo, lavorare. Sul “come” è giunta l’ora di discutere tutti insieme noi posteri, noi postumi.

Pablo Echaurren, Respirare oggi, 2019

Pablo Echaurren, Vert Sélavy , 2018