Gigliola Foschi

Come ha evidenziato W.J.T. Mitchell, nel suo saggio Realismo e immagine digitale (1), oggi sta diventando sempre più importante concentrarsi sull’esserci nel mondo da parte delle immagini: più che esaminare se e come l’avvento delle immagini digitali, o quelle generate dall’intelligenza artificiale, abbiano indebolito o messo in dubbio il loro aspetto di verità, va innanzitutto osservato come funzionano all’interno di processi comunicativi di grande portata sociale. Infatti, nel passaggio dall’analogico al digitale, il grande cambiamento ha a che fare con le enormi possibilità di circolazione e disseminazione delle immagini, nonché con le loro nuove modalità di ricezione. Scrive a questo proposito Joan Fontcuberta: “Come se fossero spinte dall’enorme energia di un acceleratore di particelle, le immagini circolano nella rete a velocità vertiginosa: sono diventate attive, furiose, pericolose…” (2), e soprattutto superano ogni confine, raggiungono persone che vivono e pensano diversamente tra loro, creando reazioni spesso incontrollabili o imprevedibili. Si tratta quindi di spostare l’attenzione sui modi con cui le immagini ci riguardano, ci colpiscono o ci lasciano indifferenti, ovvero scivolano via dalla coscienza perché non ci ri-guardano o al contrario vi attecchiscanocon o senza la nostra consapevolezza.

Spesso si è ripetuto che il diluvio delle immagini in cui siamo sommersi crea una sorta di silenzio assordante nei nostri cervelli, un fenomeno di “svilimento e di conseguenza di obliescenza” (3). Ma siamo sicuri che “oggi la logica della visione appare l’arte dell’invisibilità per un eccesso di immagini, di visioni” (4)? Lo stesso Georges Didi-Huberman scrive: “L’informazione televisiva manipola a meraviglia le due tecniche del niente e del troppo – censura o distruzione da un lato, soffocamento da moltiplicazione da un altro – per ottenere i migliori risultati d’accecamento” (5).Certo, dietro lo schermo abbacinante dei media – tutto proteso a occuparsi delle news considerate più salienti e significative (per altro decise con quali discutibili criteri?) – c’è tutto un mondo avvolto nel silenzio. Addirittura molte delle guerre contemporanee sono pressoché sconosciute perché di esse non si danno immagini, notizie, approfondimenti. La considerazione di Didi-Huberman, senz’altro condivisibile, rischia però di ridursi anch’essa a luogo comune, se si trascurano gli effetti di accumulo di immagini spesso simili le une alle altre, la loro capacità di agire nonostante tutto, perché in grado di toccare le nostre coscienze (o il nostro inconscio) “saltando” il nostro pensiero consapevole. E se le immagini, invece di “accecarci”, divenissero simili a ombre che si installano nella memoria, creando paure e inquietudini, arrivando a influenzare comportamenti e relazioni?

Trattandosi di “messaggi senza codice” (come le ha definite Roland Barthes), o di opere “concettuali” (per usare un termine di Th.W. Adorno), le immagini sono “il dominio della percezione, della sensazione, della fantasia, della memoria, della similitudine, in una parola di ciò che Lacan chiama l’Immaginario” (6). Esse sono dunque capaci di toccare aspetti rimossi, inconsapevoli, sotterranei. Di divenire potenti soprattutto se vengono reiterate nel tempo o s’impongono come simboli collettivi. L’impressione è che spesso ci si muova dentro una sorta di ideologia della cultura cosiddetta “alta”, secondo la quale compito delle opere d’arte e delle fotografie dovrebbe necessariamente essere quello di risultare “stranianti”, di creare al proprio interno una “distanza”, di “disorganizzarci”, di darci da pensare e incrinare le nostre certezze. Si ragiona cioè come se la capacità di pensare, mettendo in discussione i propri schemi valoriali e le proprie convinzioni, fosse una possibilità alla portata di tutti e non di una esigua minoranza spesso già propensa a “godere” dei loro messaggi destabilizzanti. Messaggi che quindi, nel caso di questi cultori dell’arte, non fanno che confermare le loro pregresse convinzioni sia sull’arte che sugli aspetti politici-sociali-ecologici messi in evidenza da tali opere. Invece, non si riflette a sufficienza sulla possibilità delle immagini di modificare le coscienze in modo diverso, magari immediato, o sostenuto da una sorta di “insistenza” silenziosa che agisce indirettamente sul pensiero (come nelle opere di Harun Farocki), oppure attraverso identificazioni ed emozioni irrazionali. Avanzo cioè il dubbio che, dietro molte riflessioni (per tanti aspetti giustissime), ci sia una sorta di rifiuto intellettuale nei confronti delle immagini là dove esse agiscono a livello dell’identificazione immediata, dei sensi, di un sentire pulsionale. Come sostiene David Freedberg si tratta di una “svalutazione dei sensi” – e, aggiungerei delle emozioni inconsapevoli – “a favore dell’intelletto che trova in Platone il suo maggior esponente”(7) e arriva fino all’oggi. Addirittura Umberto Eco, in Apocalittici e integrati scrive: “non bisogna dimenticare la natura emozionale, intuitiva, irriflessiva di una comunicazione per immagine. Ricordiamo che un’educazione attraverso le immagini è stata tipica di ogni società assolutistica o paternalistica; dall’antico Egitto al Medioevo (…) c’è nella comunicazione per immagini qualcosa di radicalmente limitativo, di insuperabilmente reazionario”(8).

Leggendo il libro di Silvana Turzio, Il Fotoromanzo. Metamorfosi delle storie lacrimevoli (9),colpisce come sia spesso stato forte e tenace il rifiuto da parte della “Cultura Alta” (soprattutto di sinistra) nei confronti del fotoromanzo. Qual è lo “scandalo” del fotoromanzo? Quello di non agire per straniamento, ma per identificazione con i protagonisti, per empatia, attraverso dinamiche emozionali. Nel fotoromanzo le immagini letteralmente parlano (attraverso la “bolla” loquace, il baloon, o la “nuvola parlante”, come sono state spesso definite le parole scritte all’interno di una sorta di nuvoletta che esce, per così dire, direttamente dalla bocca dei protagonisti). Le immagini costruiscono qui un mondo in cui lo spettatore perde sé stesso come spettatore, fino a entrare nella storia, fino a farsi tutt’uno con essa. Si dovrebbe riflettere su tale lezione capace di dare esiti notevoli anche in senso educativo: pensiamo per esempio all’efficacia, verificata a livello statistico, dei foto-racconti pubblicati e creati da Luigi De Marchi negli anni Settanta a favore del controllo preventivo della natalità(10). Si tratterebbe allora di promuovere opere che non si limitino necessariamente a creare “vacillamenti di senso” per una ristretta élite di esperti d’arte, ma che siano capaci di farsi esperienza, di creare spiazzamenti emotivi o possibilità di riflessione e di identificazione, veicolando visioni in grado di modificare in modo incisivo i comportamenti o i modi di pensare. Opere quindi che non si limitino a lasciarci ammutoliti e sospesi, ma siano capaci di attivare l’attenzione mettendo in gioco un linguaggio visivo efficace.

Le opere visive di cui parliamo possono quindi essere create non in senso reazionario (come scrive Umberto Eco) ma anzi attivo e progressista. Basti pensare all’efficacia del fumetto Kobanecalling di Zerocalcare, forse uno degli strumenti più incisivi per far comprendere che cosa stava accadendo in Siria durante la guerra tra curdi e Stato Islamico o alle immagini e i video di Richard Mosse, capaci di porci di fronte – in modo immediatamente comunicativo ma non scontato – alla guerra nell’est dell’ex Congo belga o ai campi profughi e ai luoghi di permanenza per migranti. Nell’ambito più proprio dell’arte, ricordo le opere spiazzanti e forti dell’artista polacco Krzysztof Wodiczko, il quale proietta video di esuli e di soggetti appartenenti a minoranze sociali su statue e monumenti, rovesciandone così il senso originario: invece di commemorare eroi del passato spesso discutibili (come schiavisti o conquistadores) esse divengono megafoni per ridare voce e sguardi ai discendenti degli oppressi o a chi rimane una sorta di figura invisibile nella società. Nel suo caso si tratta di opere che per prima cosa colpiscono, creano un perturbamento e agiscono in profondità. O ancora, pensiamo ad alcune pratiche artistiche contemporanee impegnate a farsi memoria, come l’opera Monumento a un monumento di H. Hoheisel e A. Knitz, a Buchenwald, capaci di uscire da dispositivi puramente visivi, basati sulla distanza tra opera e spettatore, per costruire un emozionale e intenso rapporto di relazione tattile e corporea. I due autori creano un non-monumento “vivente”, che supera la semplice contemplazione visiva e, nel punto in cui era presente un vecchio memoriale, depongono una lastra quadrata di calcestruzzo, sulla cui superficie sono riportate le nazionalità dei deportati imprigionati e la definizione ufficiale del campo (K.L.B. – Konzentrationslager Buchenwald). Per mezzo di un sistema di riscaldamento, tale lastra è mantenuta alla temperatura costante di 36,5 gradi, cioè a quella di un corpo umano. Una simile opera invita a inginocchiarsi, a toccare con mano la lastra e, attraverso lo scambio di calore corporeo, a entrare in un contatto fisico ed empatico con la memoria dei prigionieri. Là dove si trovano i morti permane il ricordo del loro calore cancellato. Tale semplice piastra-memoriale, presentifica gli assenti al di là di ogni immagine, ma soprattutto crea un legame fisico con gli spettatori, va oltre il pensiero fino ad agire nelle pieghe del sentire. La Shoah diviene improvvisamente quei corpi scomparsi e presenti. Ciò che non si può vedere, né rappresentare, si trasforma in un’evidenza sensibile, in una memoria corporea che va sottopelle.

Insomma, nell’epoca della diffusione incontrollata delle immagini, più che stigmatizzarle, occorre capirne la potenza; diviene importante osservare le modalità con cui agiscono; risulta decisivo costruire progetti che tengano conto delle loro caratteristiche “emozionali” per indirizzarle diversamente. Progetti che sappiano magari insinuarsi tra i media, come fa, ad esempio, l’artista Hito Steyeler, fino a creare immagini attraenti e seducenti che però (nel suo caso) vengono usate per raccontare un mondo dominato da un’economia neoliberale fluida e opaca. Compito dell’arte, come già sosteneva Walter Benjamin, non è quello di andare controcorrente, ma di saper sfruttare le corrente, di saper trovare strategie per insinuarsi, nonostante tutto, in coscienze sempre più impoverite.

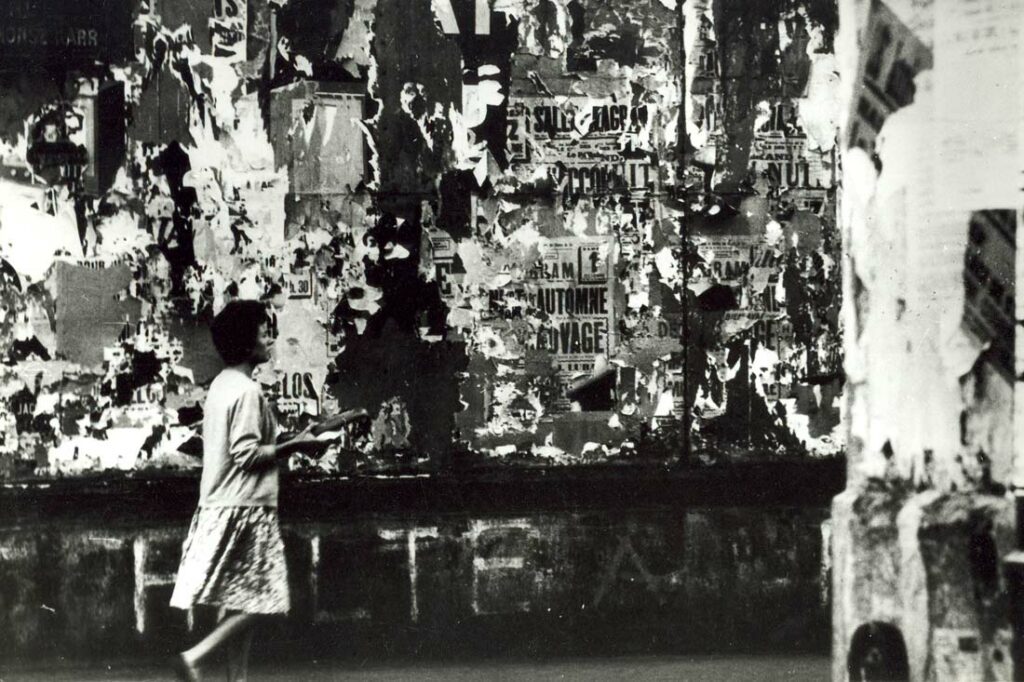

Torniamo al “diluvio delle immagini”. Forse non basta più dire che “malgrado il diluvio delle immagini è ancora possibile per singole immagini, o sequenze di immagini, attecchire saldamente nella memoria collettiva” (11), come scrive Horst Bredekamp. Certo, è vero che alcune immagini s’impongono alla memoria quali icone di un evento o di un dramma collettivo, ma altre non sono memorizzate come immagini precise e identificabili, bensì sotto forma di insieme che agisce per accumulo. Marina Ballo Charmet, nel suo libro Con la coda dell’occhio (12),spiega che il suo modo di fotografare è un percepire, non un guardare. Ebbene credo che ciò valga anche per le immagini che ci inondano: non le guardiamo, ma le percepiamo in un insieme discontinuo, eppure penetrante proprio perché non metabolizzate consapevolmente, non osservate con attenzione. E in effetti, solo alcune delle immagini proposte dai media hanno assunto un ruolo significativo e si sono fissate nella memoria grazie alla loro assoluta singolarità: basti pensare all’indignazione suscitata dall’immagine di John Moore, vincitrice del World Press Photo del 2019, in cui si vedeva una bambina piangente ai piedi di sua madre mentre veniva perquisita dalla polizia al confine tra Messico e Stati Uniti. Spesso si tratta di immagini che fanno emergere turbamenti ancestrali o che rimandano a rappresentazioni simboliche già fissate nella memoria, come la lamentazione funebre di Georges Mérillon, definita non a caso “la Pietà del Kosovo”, oppure “la Madonna” di Bentalha di Hocine Zaourar. Diverso è invece il caso delle immagini che non si impongono come icone simboliche. Spesso si sono viste su tutti i media un profluvio di immagini di migranti che arrivavano su gommoni, su barche scassate, su navi stracariche. Immagini, per altro, spesso molto simili tra loro, sia che vengano usate per raccontare un dramma (come avviene nei media di sinistra), sia che servano per suggerire una “invasione barbarica”(come nei media di destra). Tutte queste immagini, che hanno occupato i siti o le pagine dei giornali, con file di migranti senza nome e senza storia, gruppi di disperati accalcati dietro fili spinati o stipati in barconi, ci hanno accecato oppure hanno spesso suscitato in un’ampia parte della popolazione la sensazione inquietante di una massa di persone che avanza minacciosa o disperata verso di noi? Non a caso, a quasi nulla sono valsi i dati statistici, ufficialmente riportati, circa il numero limitato di immigrati presenti in Italia, o le riflessioni razionali sulla necessità dell’arrivo di giovani in un Paese, come l’Italia, con una natalità troppo bassa e con un bisogno di lavoratori che le aziende faticano a trovare. Nulla possono i dati e le analisi di fronte all’immaginario, di fronte a immagini che, una dopo l’altra, si accumulano nella mente creando una sorta di insieme indistinto ma potente. Tali immagini hanno “saltato” il pensiero razionale, hanno toccato corde emozionali, si sono soprapposte l’una sull’altra come una massa attiva. Proprio perché viste fugacemente hanno assunto una forza elementare e si sono incuneate nella coscienza. Per di più, molte di loro hanno funzionato al diritto e al rovescio, si sono prestate cioè a essere interpretate in modo addirittura antitetico sulla base delle ideologie e delle convinzioni pregresse di chi le osservava. Come scrive Bredekamp, esse divengono “immagini latenti” (13), ma anche doppie/reversibili. Non a caso, alcune di queste immagini, nate con intenti più che positivi (come quello di mostrare il dramma di migliaia di persone che fuggono dalla guerra), sono state poi utilizzate (esattamente le stesse immagini!) per scopi opposti, in siti web o giornali che urlavano contro la supposta invasione dei migranti. Anziché chiedersi che ruolo abbiano avuto i media (anche progressisti) nel suscitare tali paure e quindi proporsi di creare nuove, più efficaci modalità per veicolare le informazioni, si è preferito dare tutta la colpa alla fake news o alla “stupidità” delle persone. Peccato che, come spiega Jean Delumeaunel suo libro La paura in Occidente: “Dal momento che è impossibile conservare il proprio equilibrio interno affrontando per lungo tempo un’angoscia fluttuante, infinita e indefinibile, è necessario per l’uomo trasformarla e frammentarla in paure precise di qualcosa e di qualcuno” (14).

Porre l’accento sugli effetti significa anche riflettere su come agiscono le immagini nei confronti di fruitori diversificati sia culturalmente che politicamente. Ma anche – ed è questo che mi preme e che mi pare sia stato poco indagato – interrogarci su come immagini o opere d’arte determinino ricezioni a volte inattese negli spettatori. Se, come sostiene giustamente W.J.T Mitchell, dobbiamo considerare le immagini quali soggetti dell’interazione sociale, si tratterà anche di chiedersi non soltanto “cosa vogliono davvero le immagini?” (15), ma anche come agiscono nelle coscienze, come le guardiamo o le subiamo oggi. Che effetti esse determinano in coscienze sempre più modificate da una società basata sulla globalizzazione capitalista, sulla centralità della finanza e il neoliberismo. Tali aspetti, in apparenza puramente economici, hanno invece immense conseguenze psicologiche, sociali e comportamentali su tutti i soggetti assoggettati a tali dinamiche pressoché planetarie.

Coscienze e modalità esperienziali vengono infatti progressivamente modificate dai media e dai social, che ci impongono di essere perennemente connessi e aggiornati, ma che tendono a farci distanti e difesi rispetto a ogni esperienza disturbante. L’imperativo sociale dominante è infatti quello di essere sempre “positivi”, iperattivi, iperottimisti– e dunque insensibili – per vivere in una società altamente competitiva protesa a espellere ed emarginare chi non sa adeguarsi alle sue regole. Non è un caso se, come dimostrano i lavori Yolocaust di Shahak Shapira e Stelen di Marc Adelman, numerose persone abbiano usato il Memoriale per gli Ebrei assassinati d’Europa di Peter Eisenman, come un bel fondale per selfie più o meno idioti o come luogo di ritrovo dove scattare foto per siti di incontri gay. Certo, sono senz’altro acute le riflessioni fatte da Irit Dekel e Valentina Rozas-Krause (16) sulle dinamiche esperienziali e riflessive prodotte dalla visita a tale monumento, ma possiamo anche immaginare che qualcosa nella realtà abbia funzionato diversamente dal previsto, date le reazioni prodotte in un numero di visitatori piuttosto ampio (come dimostrano i lavori dei due autori sopra citati, di cui parla diffusamente Michele Guerra nel suo libro Il limite dello sguardo). Per altro, ho avuto anche l’occasione di visionare alcune ricerche fotografiche su tale memoriale; ricerche che, pur non essendo né scandalose né irriverenti, di fatto ne neutralizzavano anch’esse il messaggio, giocando sul fascino prodotto dai contrasti di linee e superfici delle steli geometriche del monumento.

In sintesi l’operazione compiuta da molte persone è quella di superare o negare il turbamento vissuto, trasformando tale spazio in un luogo di gioco, in una sorta di affascinante labirinto in cui nascondersi e ritrovarsi, o dove è possibile sfruttare accattivanti coni prospettici come fondali per ritratti o selfie. Un fenomeno – quello della “rotazione” o limitazione del senso di un’opera – che spesso viene sottovalutato, perché si prendono in considerazione solo gli “spettatori emancipati”(18) come referenti. Ovvero coloro che, grazie alle loro competenze (o ideologie), li interpreteranno nella direzione voluta e pensata dall’autore e dai critici che lo sostengono. Mentre verranno trascurati tutti gli altri spettatori “imbecilli”, che non saranno capaci di leggerle in modo “corretto”.

Faccio un altro esempio, in questo caso osservato in prima persona. Nel visitare la Biennale di Venezia del 2007, mi sono soffermata a lungo davanti ai lavori Sphere di Adel Abdessemed. Sulle pareti bianche dell’Arsenale l’autore aveva appeso dei cerchi perfetti realizzati con le“concertine”: grazioso termine tecnico per indicare l’assai meno gentile filo spinato elicoidale – armato di taglienti lame a rasoio in acciaio – che, con la sua maggiore efficacia deterrente ha soppiantato il classico filo spinato. Avendo visto dal vivo, in più occasioni, l’uso massiccio della concertine, l’opera di Abdessemed mi aveva immediatamente colpito per la sua forza essenziale, senza sbavature. Tanto più che tale opera si poneva in dissimulata, ma voluta relazione con un serie di piccole opere al neon, disseminate per l’Arsenale, dove l’autore aveva ambiguamente sostituito la parola “exit” con il termine “exil”. L’opera principale si rivelava così una sorta di finale drammatico e silente che indicava l’impossibilità stessa dell’esilio di fronte alla chiusura di ogni confine reso invalicabile da muri e matasse di fili spinati… Ebbene, con mio stupore, nel tempo della mia sosta davanti a queste ultime sue opere, decine e decine di visitatori della Biennale (e dunque di un pubblico già in parte selezionato), si piazzavano sorridenti davanti ai cerchi di Sphere per farsi fotografare coi volti perfettamente incorniciati da tali “graziose” concertine, viste quali perfette inquadrature per ritratti! In pratica, di tale opera i visitatori non coglievano, né vedevano, nulla di drammatico, ma solo la delizia di una bizzarra cornice bella tonda.

Tale mia osservazione non vuole né mettere in discussione il lavoro di Abdessemed (che, per altro, ha giustamente avuto negli anni sempre maggiori riconoscimenti internazionali), né gridare allo scandalo per l’“idiozia” di questi visitatori incapaci di capire il senso del suo lavoro, bensì evidenziare un problema non semplice, e tuttavia basilare: se non vogliamo che l’arte si rivolga solo agli addetti ai lavori appartenenti al ristretto ambito del sistema dell’arte o delle fotografia, o a chi è già sensibile alle problematiche proposte dagli autori, si tratta di non sottovalutare o di non limitarsi a deplorare tali ricezioni “distorte”, ma di chiedersi come fare per evitare simili rovesciamenti di senso. E per farlo credo si tratti di interrogare e riflettere maggiormente sulle dinamiche della percezione e di come essa stia mutando in una situazione in cui l’arte e le immagini si diffondono in modi e luoghi un tempo inimmaginabili. Non per nulla, si sta oggi sempre più puntando giustamente, su un’arte pubblica capace, nel suo stesso farsi e mostrarsi, di coinvolgere le persone direttamente e spezzare le barriere tra opera e osservatore. Un situazione, quella attuale, dove diviene urgente che l’arte non si ponga su un piedestallo dal quale distinguere snobisticamente chi può capirla correttamente e chi no, ma che prenda atto della realtà e trovi nuove strategie in grado di produrre un’influenza attiva negli osservatori. Certo oggi sempre di più c’è una grande comunità di artisti contemporanei attivisti (o “artivisti”, per usare il termine coniato da Vincenzo Trione in un suo recente libro) (19), ma rimane il problema di come tali opere possano essere interpretate là dove escono dalle torri d’avorio degli spazi autocompiaciuti dell’arte, per essere osservate e vissute da un pubblico più ampio, la cui storia e cultura può non corrispondere a quella dell’autore.

Un esempio significativo: quella dell’opera Scaffold di Sam Durant. Si trattava di una monumentale installazione pubblica in legno, dotata di scale, che i visitatori erano invitati a salire fino a raggiungere una pedana che si rivelava essere la rievocazione dei tipici “palchi” usati per le impiccagioni pubbliche con tanto di sette simboliche forche, accompagnate da precise informazioni su alcune esecuzioni capitali attuate su ordine del governo USA tra il 1859 e il 2006. Ovviamente tale inquietante e drammatico monumento voleva essere una denuncia di come la storia degli Stati Uniti sia stata costellata da violenze sepolte ed esecuzioni capitali, spesso basate sul razzismo e su una precisa politica di sfruttamento e colonialismo. Presentata con successo a Manifesta di Kassel (2012), a l’Aia (dove verrà esposta per un anno, tra il 2013 e il 2014) Scaffold si trasforma in una vera e propria piattaforma per innescare dibattiti e interventi contro la pena di morte e la violenza razziale, così come era nelle intenzioni dell’autore. Per Durant tale opera non voleva infatti essere “né un memoriale, né un monumento”, ma un modo per far riemergere pagine dimenticate e rimosse della storia degli USA e innescare una presa di coscienza contro tutte leviolenze considerate politicamente “legittime”.

Tale scultura-installazione verrà poi acquisita dal Walker Art Center di Minneapolis, uno sculpture garden ricco di molteplici opere di alto livello (tra cui una bella “gallinona” blu di Katharina Fritsch) da gustare camminando in un ameno giardino. A parte che l’artista – a mio avviso – non avrebbe dovuto accettare che la sua opera venisse esposta in uno spazio così estetizzante e “godibile”, c’è di più: la città di Minneapolis è sorta in quello che per i nativi Dakota Sioux era un luogo sacro e si dà il caso che una delle forche proposte da Durant nella sua opera rimandasse simbolicamente all’impiccagione di 38 Nativi della tribù, avvenuta il 26 dicembre del 1862 a seguito di una rivolta per fame e disperazione. In quello stesso anno, infatti, i Dakota –come è spesso accaduto nella storia degli Stati Uniti – vennero scacciati dalle loro terre, grazie a un trattato truffa, per essere deportati in un territorio sterile, non coltivabile, dove erano destinati a morire di fame. Tanto per capire il clima, un commerciante dell’epoca, Andrew Myrick si dilettò a dichiarare:“Per quanto mi riguarda lasciamo che mangino l’erba e i loro escrementi”. Per essere ancora più chiari, per i Dakota quell’impiccagione – avvenuta a Mankato, non distante da Minneapolis – è stata come la Nakba (la Catastrofe) per i Palestinesi, o l’Holodomor per gli Ucraini, il genocidio per fame voluto da Stalin negli anni ‘30. A meno di non essere accecati da una totale inconsapevolezza o un altrettanto totale disprezzo nei confronti delle altrui culture e sensibilità, avrebbe dovuto risultare evidente che i discendenti dei Dakota non avrebbero inteso la forca che riguardava la loro storia come un’opera d’arte, bensì come la ripresentificazione angosciante di un dramma ancora vivo nella loro memoria, o come il simbolo offensivo di una ferita aperta e mai dimenticata. E in effetti l’esito di tale e improvvida acquisizione dell’opera di Durant da parte del Walker Art Center furono proteste e manifestazioni contro la sua esposizione pubblica. In questo caso non si trattava certo di un episodio di cancel culture, e neppure di ostilità nei confronti di un “bianco” che osava occuparsi di vicende drammatiche di un’altra cultura, ma di una evidente incapacità, da parte soprattutto dei responsabili del Walker Art Center, di comprendere come tale opera avrebbe potuto essere sentita, vissuta e interpretata dalla comunità Dakota. Grazie a un processo di mediazione culturale, Durant però si dichiara disponibile a confrontarsi e dialogare con i Nativi. Poi, in sintonia con le intenzioni originali delle sua opera, decide di donarla loro. Dopo essere stata smantellata i Dakota non la bruciano, perché attribuiscono al fuoco un potere spirituale e purificatore, ma la seppelliscono con un preciso rituale proteso a neutralizzarne la potenza e a favorire un processo di superamento del trauma in essa contenuto. L’opera, come dichiarò giustamente anche Durant, non venne distrutta bensì trasformata, resa invisibile, senza per questo renderla meno evocativa o presente.

Simile emblematica vicenda evidenzia come l’arte in generale, e soprattutto quella pubblica, debba tenere presente il contesto in cui viene inserita; ci fa capire come i messaggi e i significati che l’autore intende esprimere possano “ribaltarsi” e cambiare di senso a partire dalla cultura, dalla storia e dalla sensibilità di chi le fruisce. E non si tratta solo di fare un mea culpa circa un pensiero coloniale basato su una reale o supposta supremazia bianca (supremazia, per altro, ormai messa ampiamente in un discussione dai BRICS, il raggruppamento delle economie mondiali emergenti), ma di impostare lavori basati su un rispetto e una comprensione vicendevole. In un mondo sempre più interconnesso e globalizzato la reciproca conoscenza interculturale continua a essere scarsa, se non nulla; oppure viene inficiata da pregiudizi o ideologie. Risulta quindi urgente, anche per il mondo dell’arte, prendere consapevolezza di come sia ormai basilare affrontare il tema complesso delle “fluttuazioni” molteplici della ricezione delle opere sia esposte che pubblicate sui media.

- W.J.T. Mitchell, Pictorial Turn, Raffaello Cortina Editore, Milano 2017, pp. 197- 215

- J. Fontcuberta, La furia delle immagini. Note sulla postfotografia, ed. Einaudi, Torino 2018, p.3

- V. Estremo, La guerra dell’immagine militare, in: Generazione Critica. La fotografia in Europa dopo le grandi scuole, (a cura di M. Manni e L. Panaro), Danilo Montanari Editore, Ravenna 2015, p. 22.

- P. Amato, Dov’è il nemico? Il paradigma della Grande guerra, in: Le immagini delle guerre contemporanee, (a cura di M. Guerri), ed. Meltemi, Milano 2017, p.20.

- G. Didi-Huberman, L’immagine brucia, in Teorie dell’immagine. Il dibattito contemporaneo, (a cura di A. Pinotti e A. Somaini), Raffaello Cortina ed., Milano 2009, p. 257.

- W. J. Mitchell, What do Pictures Wants?, The University of Chicago Press 2006, p. 315. Citato dalla prefazione di M. Cometa, p. 37 in: W.J.T Mitchell, Pictorial Turn, cit.

- D.Freedberg, Il potere delle immagini. Il mondo delle figure: reazioni e emozioni del pubblico, ed. Einaudi, Torino 2009, p.96

- U. Eco, Apocalittici e integrati, ed. Bompiani, Milano 1964, Edizione Kindle 5483. Citato in: S. Turzio, Il fotoromanzo. Metamorfosi delle storie lacrimevoli, ed. Meltemi, Milano 2019, p. 136

- S. Turzio, Il fotoromanzo, cit.

- Ibid., pp. 154-160

- H. Bredekamp, Immagini che ci guardano. Teoria dell’atto iconico, ed. Raffaello Cortina, Milano 2015, p.5.

- M. Ballo Charmet, Con la coda dell’occhio. Scritti sulla fotografia, ed. Quodlibet, Macerata 2017.

- H. Bredekamp, Immagini che ci guardano, cit. p.36

- J. Delumeau, La paura in Occidente. Storia della paura nell’età moderna, ed. il Saggiatore, Milano 2018,p.29

- Prefazione di M. Cometa, p. 21 in: W.J.T Mitchell, Pictorial Turn, cit.

- In: M. Guerra, Il limite dello sguardo. Oltre i confini delle immagini, ed. Raffaello Cortina, Milano 2020, pp. 95-97

- Dal titolo del libro di J. Rancière, Lo spettatore emancipato, ed. Derive Approdi, Roma 2008

- V. Trione, Artivismo. Arte, politica, impegno, ed. Einaudi, Torino 2022.